- 发布日期:2023-5-11 10:31:21

- 消息来源:辽宁日报

5月8日,由中国电视艺术家协会、省文联共同主办,省电视艺术家协会承办的“高满堂从艺40周年暨编剧艺术研讨会”在沈阳举办。20余位来自国内的专家学者、影视剧导演、演员、制片人围绕高满堂的电视剧创作历程、艺术特色及作品影响,进行深入探讨和交流。与会者在探讨高满堂创作实践具备样本价值的同时,还就如何引导文艺工作者更好地深入生活、推出更多增强人民精神力量的优秀作品、助力我省影视剧创作高质量发展,以及如何为辽宁全面振兴新突破三年行动凝聚起文艺力量等多个方面进行了专题发言。

“今年是我从事电视剧编剧40年。我是中国电视剧发展的见证者之一。”这是研讨会上,播放高满堂从艺40年主要作品回顾短片后,高满堂作主旨发言的开场白。

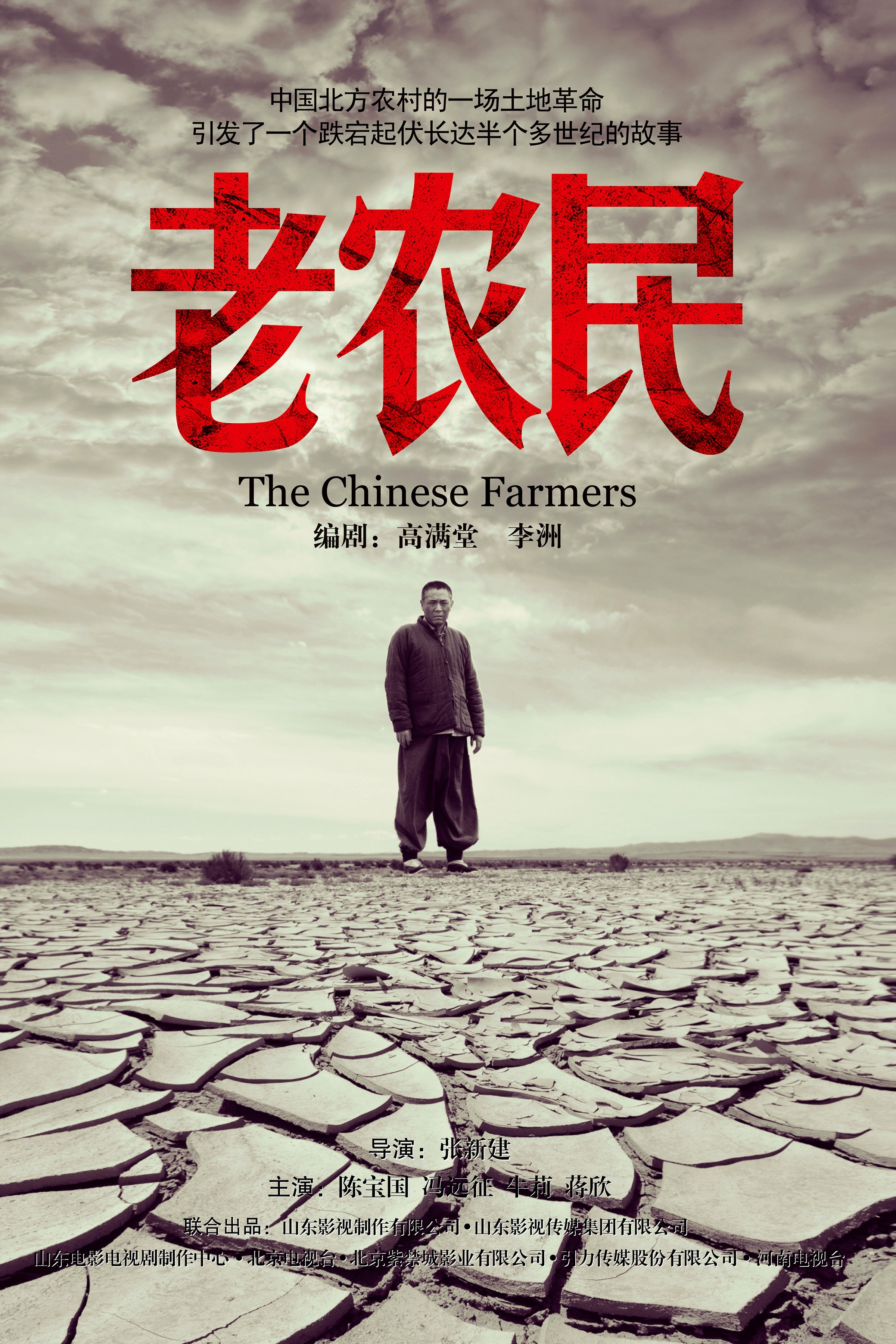

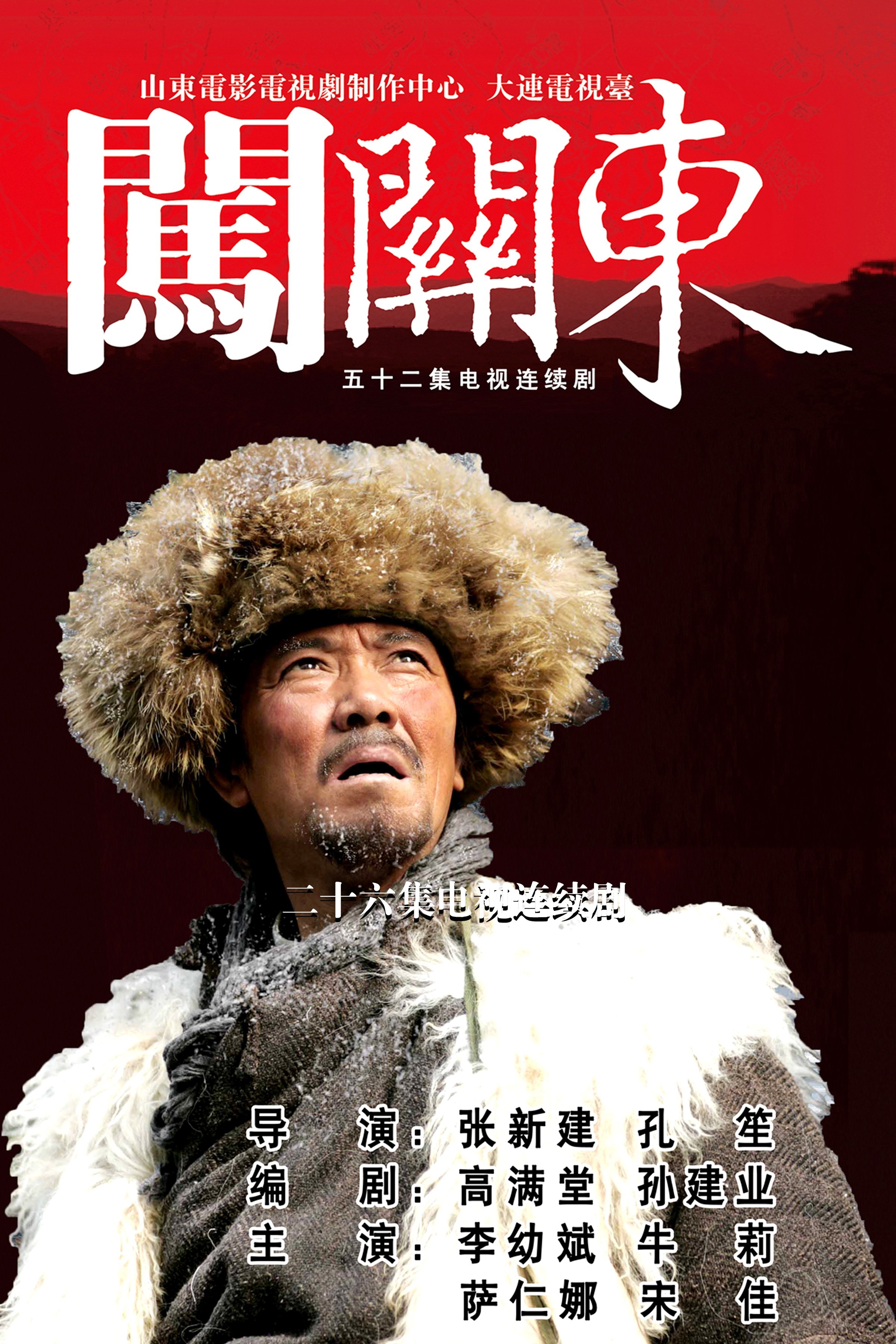

短片中,高满堂创作的《家有九凤》《大工匠》《闯关东》系列、《北风那个吹》《钢铁年代》《温州一家人》《老农民》《老中医》《老酒馆》等电视剧,一个个片段闪过,尽管题材各异,但都是宏微相间的精品力作,同样呈现出震撼人心的大手笔、大气魄、大气势,折射出剧作家紧扣时代脉搏的创作敏感和博大深厚的家国情怀。

记者采访高满堂,他很简洁地说出了自己遵循的创作原则:“追求大精神、追求大境界、追求大前途,是我创作的一贯坚持。再大的题材,我也要设法落笔在一个小人物身上,就是要‘寻找可以折射太阳光芒的那颗水滴’,在波澜壮阔的年代大背景下,体察、关注小人物的悲欢离合,才能让宏大的题材更亲切、更人性、更有说服力。”高满堂这样说,他还特别强调“三不写”,即不写不熟悉的人、不写不熟悉的生活、不写不熟悉的人生。

言及2008年央视开年大戏《闯关东》,高满堂回忆说,虽然历代人闯关东的故事从童年一直听到中年,但在剧本创作初期,他驱车7000公里,横跨辽吉黑、齐鲁大地,历时一个半月,走遍了4个省的图书馆、档案馆,却没有查阅到一部关于闯关东的资料和书籍。2000万人300年间前赴后继闯关东的史实,竟然只是一部口头文学。后来总算采访到了还健在的几位闯关东的老人,但均已高龄。说起当年的苦难和抗争,他们有泪水,也有惊天动地的豪气。如果再晚几年写这部剧,闯关东只能变成久远的传说了。

如果说创作有秘籍,那么高满堂的秘籍就是到生活现场寻找作品的感人力量和人物的深沉魅力。他创作《大工匠》,在工厂陆陆续续待了3年,接触工人多,工人的形象已经活在他的脑海中,包括《钢铁年代》中尚铁龙、杨寿山等角色定位,都能找到现实里工人的影子。创作《老农民》,5年时间里,他跑了山东、河南、河北、辽宁、黑龙江等农业大省,前后采访200多人,采访笔记一大摞。他常说,一切鲜活生动的人物,都不是在咖啡吧里、空调房里、冰镇啤酒里诞生出来的。“作品要上去,作家必须‘沉’下去,深入真实的生活中,深入剧中人的内心世界中,拿出来的作品才能感动自己,感染别人。”

研讨会上,特别为高满堂颁发了从艺40周年纪念牌。纪念牌由我省特产的辽砚紫云石制作。接过纪念牌,高满堂深鞠一躬。他说:“我深深地爱着我的家乡,我也爱把辽宁的故事讲述给全国的观众。我这些年写了《大工匠》《漂亮的事》,现在正在创作一个叫《工人家庭》的剧本,写辽宁一个工人家庭四代人和一个工厂从1958年到2018年60年的工业史和人生之路。我还要为我的家乡书写更新更好的篇章。”

高满堂的作品都是反映主流生活的。采访中,高满堂特别强调,主旋律和市场化会有很好的结合点,写好主旋律就会有市场。